Vergleicht man die EUROSTAT-Zahlen mit anderen offiziellen Quellen liegt Italien nicht an der Spitze in Europa. Laut OECD liegt die Besteuerung des Durchschnittsarbeiters in Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich und Ungarn höher als in Italien. Ein schwacher Trost, denn mit einem Steuerdruck für Arbeiter (einschließlich Abgaben) von 47,6% liegt Italien weit über dem OECD-Durchschnittt von 35,6%. Beim Gesamtsteueraufkommen (Abgabenquote insgesamt) belegt Italien in der OECD mit 44,4% (2012) hinter Belgien, Dänemark und Frankreich den 4. Platz. Bei den Steuern auf Einkommen und Gewinne liegt es im oberen Mittelfeld.

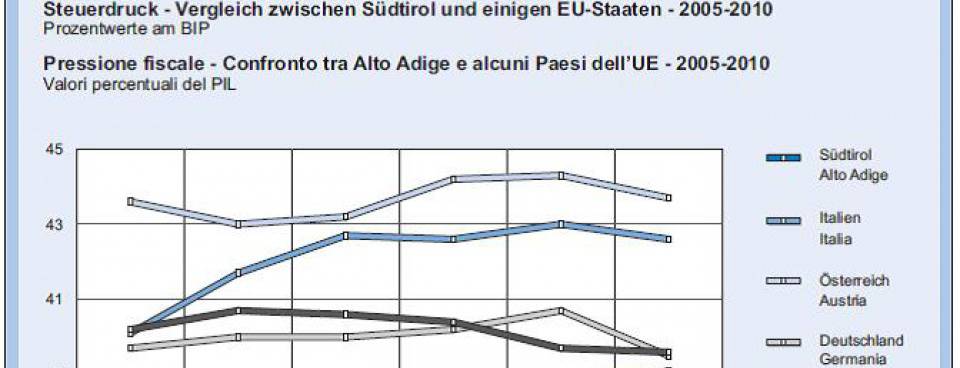

Die WIFO-Analyse ist zwar nicht ganz korrekt, aber ohne Zweifel liegt die Abgabenquote (Steuern und Sozialabgaben) in Italien hoch. Doch muss man bei der Abgabenquote auch genauer hinsehen: um welche Steuern geht es? Wer trägt sie und in welchem Gebiet? In Südtirol ist der Steuerdruck von 2005 bis 2010 zwar kontinuierlich gestiegen, liegt aber mit 39,1% (ASTAT, 2010) deutlich unter dem Wert Italiens, Österreichs und Deutschlands. Dies hängt mit der Wirtschaftsstruktur Südtirols zusammen, mit dem Ausmaß des BIP (Südtirol an der Spitze der Regionen Italiens), auch mit den geringeren Steuersätzen bei den Lokalsteuern wie der IRAP (in Südtirol nur 2,98%). Während das Aufkommen der direkten und indirekten Steuern in Südtirol kontinuierlich gestiegen ist, sanken die vermögenswirksamen Steuern 2010 auf 5,3 Mio (ASTAT) und stiegen erst seit Einführung der IMU bzw. GIS wieder an. 2010 wurden hier 5 Mio Vermögenssteuern bei 500.000 Einwohnern gezahlt – das könnte EU-weit auch der geringste Wert sein.

Mit 39,1% Abgabenquote liegt Südtirol sowohl im OECD wie im EU-Vergleich eher im Mittelfeld als an der Spitze. Stellt man die lokale Abgabenquote der gesamtstaatlichen Quote gegenüber, zeigt sich zudem eine unterschiedliche Zusammensetzung der Steuereinnahmen: in Südtirol sind die indirekten Steuern die wichtigste Komponente, auf gesamtstaatlicher Ebene hingegen die direkten und vermögenswirksamen Steuern.

Bei einer Betrachtung der Abgabenlast (Steuern und Sozialbeiträge) muss aber auch im Blickfeld bleiben, was die öffentliche Hand im Gegenzug dafür leistet bzw. wieviel sie bezogen auf die jeweilige Region ausgibt. Hier vermeldet das ASTAT einen kontinuierlichen Anstieg (Statistisches Jahrbuch 2014, S.490). Die Ausgaben aller öffentlichen Körperschaften in Südtirol lagen 2012 bei 9,173 Mrd. Euro. Dies entspricht 52,3% der Wertschöpfung im Land. Mit anderen Worten: der Abgabendruck liegt in Südtirol zwar auf beträchtlichen 39,1%, doch deutlich über die Hälfte der Wertschöpfung wird von den öffentlichen Händen getätigt. 2010 ist in Südtirol immer noch deutlich mehr an öffentlichen Ausgaben geflossen als die Bürger hier insgesamt an Abgaben leisteten (-575 Mio Euro laut ASTAT, Öffentliche Konten, S.75). Dies hat hat sich seit Monti, Letta und Renzi natürlich etwas zuungunsten Südtirols geändert, doch bleiben die öffentlichen Ausgaben auf hohem Niveau.

Wichtig in diesem Zusammenhang wären endlich mehr Transparenz und Zeitnähe bei den Daten zum Steueraufkommen in Südtirol. Auch das WIFO bringt hier kein aktuelles Bild. Das Finanzministerium und das Land wollen sich anscheinend bei der Geheimhaltung dieser Daten gegenseitig übertreffen. So kann auch das ASTAT die Daten zu Steuern und Ausgaben nur mit großer Verzögerung auswerten und publizieren, während die Agentur für Einnahmen rein gar nichts preis gibt. Warum eigentlich? Gehört es nicht zu den Aufgaben des Staats, die Öffentlichkeit über die Entwicklung der Steuereinnahmen zu informieren? Ein Fall für den neu gegründeten „Bund der Steuerzahler“?

Quelle: ASTAT, Die Konten der öff. Verwaltung und des erweiterten öff. Sektors in Südtirol 2005-2010, Bozen 2010, S. 39

Kommentar schreiben

Zum Kommentieren bitte einloggen!Kommentare