Beim traditionellen Wahlrecht gibt der Wähler seine Stimme für eine Partei oder politische Liste ab und kann bestenfalls einen oder einige Kandidaten dieser Partei mit seiner Vorzugsstimme angeben. Die Rangordnung der Kandidaten durch die Partei ist aber in den allermeisten Fällen entscheidend für die Vorzugs-Stimmabgabe der Wähler.

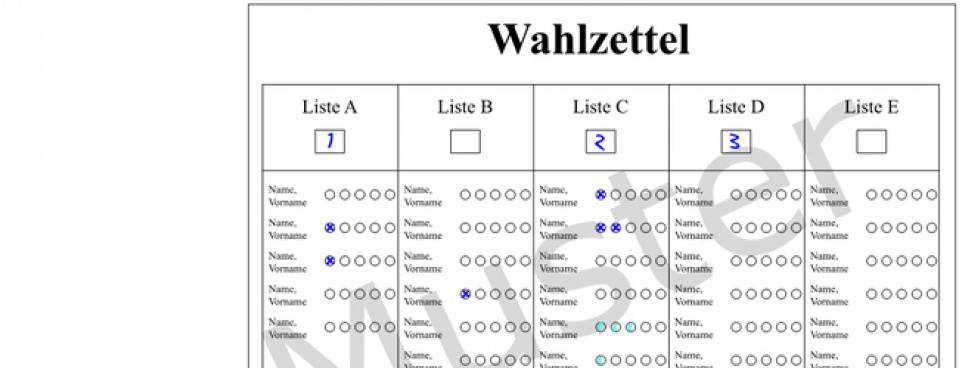

Nun haben die GRÜNEN haben im Regionalrat einen Beschlussantrag eingereicht, um beim Gemeindewahlgesetz die listenübergreifende Vorzugsstimmenabgabe einzuführen, im deutschsprachigen Raum auch „Panaschieren“ genannt. Damit wird ein personenbezogenes Wählen ermöglicht, womit die Wähler zwar immer noch ein Listenzeichen anzukreuzen hätten, aber die Reihung der Kandidaten auf allen Listen beeinflussen können. Die Wahl wird damit freier und personenbezogener, was vielen Menschen gerade auf Gemeindeebene entgegenkommt.

Gerade auf kommunaler Ebene ist das Panaschieren in Deutschland und in der Schweiz sehr beliebt. 13 von 16 deutschen Bundesländern erlauben es, Bremen und Hamburg sowohl bei den Bürgerschafts- wie bei den Kommunalwahlen. In der Schweiz gibt es das Panaschieren nicht nur bei den Gemeindewahlen, sondern auch bei den Kantonalwahlen. Es hat sich herausgestellt, dass umso mehr Wählerinnen vom Panaschieren Gebrauch machen, je kleiner die Kommunen sind, je besser man die Kandidatinnen kennt. Gekoppelt ans Panaschieren ist oft das Kumulieren (Häufeln), wodurch man einen Kandidaten zwei Stimmen geben kann. In Baden-Württemberg nutzen z.B. 90% der Kommunalwähler, in Bayern 66% das Panaschieren. Der Anteil steigt, je kleiner die Gemeinde ist. Aber auch in Stuttgart nutzt bei Gemeinderatswahlen über 50% der Wählerschaft diese Möglichkeit.

Allerdings gibt es zwei Formen der Sitzverteilung an die Listen bzw. an die Parteien. Zum einen – so der vorherrschende Modus in Deutschland – wählt man eine Liste getrennt von der Vorzugsstimmenabgabe. Dabei werden die Sitze anteilig gemäß der erhaltenen Listenstimmen zugewiesen. Die listenübergreifende Vorzugsstimmenabgabe entscheidet dann nur mehr über die Reihung der Kandidaten der jeweiligen Liste. Damit werden vor allem bekannte Gesichter oder „Sympathieträger“ innerhalb der Listen nach oben befördert. In einigen Schweizer Kantonen werden dagegen die Sitze gemäß der absoluten Zahl der erhaltenen Vorzugsstimmen der Kandidaten zugeteilt. Die Verteilung der Sitze nach Parteien und Liste ist bei diesem Modus nur mehr Folge der durch den Wähler vollzogenen Personenpräferenz.

Man könnte diesen letzteren Modus als das perfekte Gegenteil des italienischen PORCELLUMS bezeichnen. Hier entscheiden die Parteizentralen über alle Kandidaten, der Wähler kreuzt nur ein Listenzeichen an und kauft die Katze im Sack. Dort wählt die Wählerschaft die bevorzugten Personen. Die Sitzverteilung nach Parteien ergibt sich aus der Listenzugehörigkeit der gewählten Personen, wird aber eher zur Nebensache. Ein solches System führt freilich zu einer starken „Personalisierung“ der Wahlen: ambitionierte Kandidaten gründen ihre eigenen Listen, halten sich Fanclubs und stellen sich selbst als Programm dar. Das politische Programm einer demokratisch organsierten Gruppe gerät in diesem Fall in den Hintergrund. Nach welchen Kriterien treffen Wähler bei einem solchen Wahlmodus ihre Entscheidung? Das Panaschieren öffnet jedenfalls den Weg zu einer weniger parteigebundenen Wahl von Gemeinderäten, womit die Macht bzw. Übermacht einzelner Parteien geschwächt wird.

Das personenzentrierte Wählen hat aber auch seine Tücken. Gut organisierte und koordinierte Gruppen können ihre Kandidaten noch gezielter durchbringen, etwa indem in Verbands- und Vereinskreisen gebündelte Wahlempfehlungen für die jeweiligen „Standesvertreter“ oder die bewährten Interessenvertreter im Gemeinderat ausgegeben werden. Auf dem Hintergrund der Südtiroler Machtverhältnisse wäre das im Wesentlichen fast immer die SVP. Um eine breitere Streuung der politischen Vertretung und mehr Pluralismus in den im Rat politischen Positionen zu erreichen, wäre für Südtirol die Sitzverteilung in den Gemeinderäten nach erzielten Vorzugsstimmen eindeutig zielführender. Um eine auch an politischen Programmen orientierte Wahlentscheidung zu fördern, die aber die Vorzugsstimmenabgabe etwas freier spielen lässt, wäre das zweite System zielführender, nämlich Sitzverteilung nach erzielten Listenstimmen.

Aggiungi un commento

Effettua il login per aggiungere un commento!Commenti