Die Diskussion um Gender ist vielfältig. Eingangs möchte ich eine Position skizzieren, die durchaus verbreitet ist.

„Anatomie ist ein soziales Konstrukt.“ glaubt zumindest Judith Butler, Professorin in Berkeley. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das Unsinn. Professorin Hannelore Faulstich-Wieland aus Hamburg meinte einmal, es sei auf gesellschaftliche Gründe zurückzuführen, dass Männer bessere Leistungen im Marathonlauf erzielen als Frauen.

Kein vernünftiger Mensch würde dem zustimmen und hier liegt das Problem.

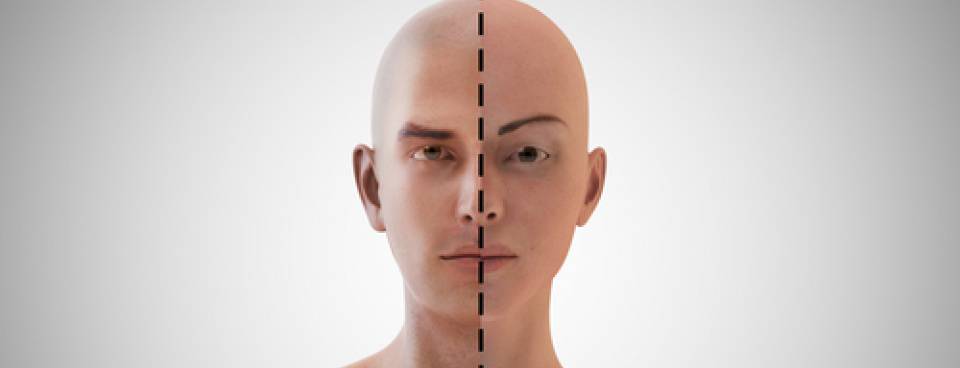

Es gibt sehr viele positive Ansätze der Genderwissenschaft. Frau und Mann sind unterschiedlich! Und das ist gut so! Strukturell und funktionell unterscheiden sich Mann und Frau. Anatomische Unterschiede existieren bei den Geschlechtern, im Knochenbau, der Verteilung der Leitungsbahnen im Gehirn, dem Aufbau des Bindegewebes sowie in der topographischen Anatomie des Beckens. Funktionell haben Frauen und Männer ganz andere hormonelle und immunologische Voraussetzungen. Zahlreiche Autoimmunkrankheiten treten geschlechtsgehäuft auf.

Wir könnten über die Manipulationsmöglichkeiten im Geschlechterbereich natürlich eine langatmige, theoretische Debatte führen. Sinnvoller ist es, das Wissen um die Diversität fruchtbar zu machen. Wenn wir wissen, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, lässt sich dies zum Vorteil beider Geschlechter nutzen.

Studien zeigten beispielsweise, dass Aspirin in der Prophylaxe gegen Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Männern und Frauen anders wirkt. Männer unter 65 profitieren von niedrig dosiertem Aspirin als als Herzinfarktprophylaxe, während Frauen unter 65 nicht profitieren. (1)

Das ist auch ein Problem der evidenzbasierten Medizin (EBM). Sie lädt durch ihre Rationalität leider zum Irrglauben ein, nach der richtigen Diagnose sei die Therapie gegessen. Leider ist es nicht so einfach. Wenn eine Studie beweist, dass Medikament X den meisten Patientinnen und Patienten mit Erkrankung Y hilft, so sagt das nichts über die individuelle Patientin oder den individuellen Patienten aus. Im Idealfall findet man Kriterien (Zielgrößen), an welchen man den individuellen Behandlungserfolg messen kann. So kann die Ärztin bzw. der Arzt Therapien anpassen und konkret jeder Patientin bzw. jedem Patienten so gut wie möglich helfen. Damit erzielt man nicht nur das beste Ergebnis für das so oft zitierte „Kollektiv“, sondern man kann Behandlungsstrategien individuell adaptieren. Das wäre Medizin wie wir sie uns wünschen: individuell zugeschnitten.

Ich sehe hier im Bereich der Genderforschung enormes Potential. Leider setzen die Leitfiguren dieser Bewegung ihre Schwerpunkte so, dass Konfrontation vorprogrammiert ist. Die Versteifung auf die gesellschaftlichen, sprachlichen und kulturellen Aspekte im Sinne von Foucault, der 68er-Bewegung und unter anderem auch der Frankfurter Schule wird dem Stellenwert dieser Thematik nicht gerecht. Gleichstellung in der Medizin und die Forderung nach individuellen Behandlungskonzepten würde der Genderwissenschaft gut stehen, ich bin gespannt, ob ich ein derartiges Umdenken erleben darf. Prost!

(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15753114&ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Aggiungi un commento

Effettua il login per aggiungere un commento!Commenti